在中国历史的长河中,西汉时期是一个政治、经济、文化都极具影响力的重要阶段。而发生于西汉昭帝时期的盐铁论,宛如一场闪耀着智慧光芒与思想火花的大辩论,其围绕着盐铁专卖等经济政策展开,深刻地反映了当时统治阶层内部对于治国理念的激烈碰撞,对西汉乃至后世的政治经济发展都产生了深远影响。

一、盐铁论的时代背景

(一)汉武帝时期的经济政策

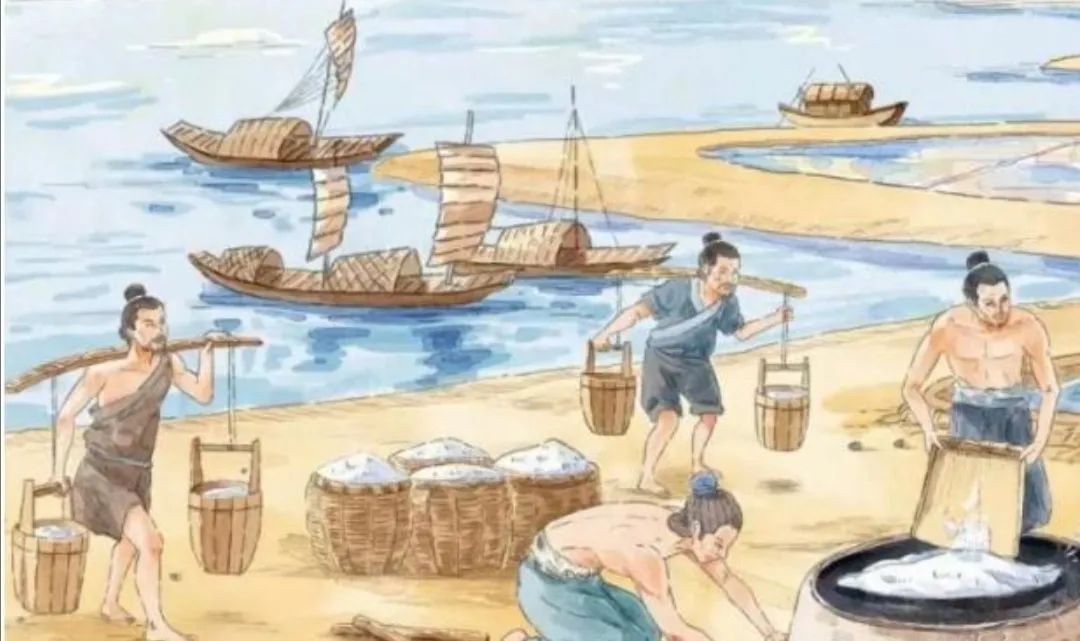

汉武帝在位期间,为了应对长期的对外战争、巩固边疆以及加强中央集权,推行了一系列影响深远的经济政策。其中,盐铁专卖制度尤为关键。在这一制度下,政府垄断了盐和铁的生产与销售。对于盐,政府招募民众煮盐,由官府统一收购与销售;铁的开采、冶炼和铁器制造则完全由官府掌控。同时,还推行均输平准政策,均输是由官府负责运输物资并进行远程贸易,平准则是通过在市场上吞吐物资来平抑物价。这些政策在一定程度上增加了国家财政收入,为汉武帝的诸多举措提供了经济支持。

(二)霍光主政下的政策反思

然而,到了汉昭帝时期,霍光辅政。此时,长期的战争使得民间经济遭受重创,百姓生活困苦。而盐铁专卖等政策在实施过程中,也逐渐暴露出一些弊端,如官营盐铁产品质量低劣、价格昂贵,强制摊派销售等,严重影响了民众的生活和中小工商业者的利益。于是,霍光决定召开会议,讨论是否应该废除盐铁专卖等政策,由此引发了一场意义非凡的大辩论——盐铁论。

二、盐铁论的主要参与者与核心观点

(一)贤良文学派的主张

参与盐铁论的一方是以贤良文学为代表的儒生群体。他们来自民间,深知百姓疾苦,强烈反对盐铁专卖等官营政策。他们认为,盐铁等行业应该让民间自由经营,这样才能促进经济的繁荣。因为官府经营往往效率低下,且易滋生腐败。贤良文学派主张“罢盐铁、酒榷、均输”,倡导“与民休息”的政策,强调以仁义治国,反对过多的经济干预,认为政府应该减少对百姓的剥削,让百姓能够休养生息,恢复民间经济的活力。在他们看来,财富应该藏富于民,而非集中于政府手中,只有百姓富足,国家才能真正繁荣昌盛。

(二)桑弘羊等官员的观点

另一方则是以御史大夫桑弘羊为首的政府官员。桑弘羊是汉武帝时期经济政策的主要制定者与推行者,他坚决维护盐铁专卖等政策。他指出,盐铁专卖是国家财政收入的重要来源,通过垄断经营,能够为国家积累大量财富,以应对边疆战事、水利工程建设等巨额开支。均输平准政策则可以调节市场,防止富商大贾囤积居奇、操纵物价,有利于稳定社会经济秩序。桑弘羊认为,中央政府对经济的有效控制是维护国家统一和稳定的关键,不能轻易放弃这些政策,否则国家将陷入财政困境,无法维持正常运转。

三、盐铁论中的激烈交锋

(一)经济与民生的权衡

在盐铁论中,双方就经济发展与百姓生活的关系展开了激烈争论。贤良文学派指出,盐铁专卖使得百姓不得不购买质次价高的盐铁产品,增加了生活成本,严重影响了民生。他们举例说,一些地区的农民因为买不起官营的铁器农具,只能使用木制农具,大大降低了生产效率。而桑弘羊则反驳道,虽然官营盐铁可能存在一些问题,但从整体上看,国家通过这些政策获得的财政收入可以用于兴修水利、抵御外敌,这些举措从长远来说是有利于百姓的。如果废除盐铁专卖,国家财政吃紧,将无法保障边疆的安宁,百姓的生活也将受到更大的威胁。

(二)政府干预与自由经济的博弈

关于政府对经济的干预程度,双方也各执一词。贤良文学派秉持儒家传统思想,主张政府应减少对经济的干预,让市场自由发展。他们认为,过多的政府管制会束缚经济的活力,民间的工商业者有能力通过自由竞争来实现经济的繁荣。而桑弘羊则强调政府干预的必要性,他认为市场存在盲目性和逐利性,如果完全放任自流,富商大贾就会垄断市场,兼并土地,导致贫富差距悬殊,社会矛盾激化。政府通过盐铁专卖、均输平准等政策,可以有效地调节经济,实现资源的合理分配,维护社会的稳定。

(三)义利之辨与治国理念的分歧

这场辩论还涉及到义利之辨以及更深层次的治国理念分歧。贤良文学派强调“义”,认为统治者应该以仁义道德为本,注重百姓的道德教化,而不应过分追求经济利益。他们认为,盐铁专卖等政策过于注重功利,与儒家的义利观相悖,会导致社会风气的败坏。桑弘羊则更注重“利”,他认为国家的稳定和发展离不开经济基础的支撑,只有通过有效的经济政策增加财政收入,才能实现国家的长治久安。在他看来,义利并非完全对立,国家在追求经济利益的同时,也可以通过合理的政策引导来维护社会的公平正义。

四、盐铁论的历史影响

(一)政策调整与经济影响

盐铁论的直接结果是促使西汉政府对部分经济政策进行了调整。虽然最终没有完全废除盐铁专卖制度,但还是做出了一些让步,如废除了酒类专卖等政策。这在一定程度上减轻了百姓的负担,缓和了社会矛盾,有利于民间经济的恢复与发展。同时,这场辩论也让后世统治者认识到,在制定经济政策时,需要综合考虑各方面的因素,平衡国家利益与百姓利益,寻找一种更加合理的经济管理模式。

(二)思想文化的传承与启示

盐铁论在思想文化方面也具有重要意义。它是儒家思想与法家思想在治国理念上的一次激烈碰撞与交流。贤良文学派所代表的儒家思想强调道德感化、轻徭薄赋,而桑弘羊所代表的法家思想注重国家干预、以法治国。这场辩论丰富了中国古代的思想宝库,为后世的政治、经济、文化发展提供了宝贵的思想资源。它启示后人,在治理国家时,应根据不同的历史时期和社会状况,灵活运用各种思想理念,实现政治、经济、文化的协调发展。

(三)对后世政治经济制度的借鉴

盐铁论所讨论的问题,如政府与市场的关系、国家财政与民生的平衡等,一直是中国历史乃至世界历史上的重要议题。其经验教训为后世历代王朝在制定经济政策、构建政治制度时提供了重要的借鉴。无论是唐朝的“两税法”改革,还是宋朝王安石变法中的经济举措,都能看到盐铁论思想的影子。在现代社会,盐铁论所蕴含的智慧依然具有启示意义,对于我们正确处理政府与市场的关系、制定科学合理的经济政策等方面,都有着不可忽视的参考价值。

西汉盐铁论,不仅仅是一场关于经济政策的辩论,更是一次对治国理政理念的深入探讨。它以其独特的历史价值和思想深度,在中国历史的长河中留下了浓墨重彩的一笔,值得我们反复品味与研究。