在世界历史的进程中,17 - 19世纪是全球化浪潮逐渐兴起的时代,各国纷纷积极拓展海外贸易与交流,以谋求发展。然而,此时的中国,正处于清朝统治时期,却奉行闭关锁国政策,犹如将自己包裹在一层厚厚的茧中,逐渐与世界发展的大趋势脱轨。这一政策的实施,有着复杂的历史背景与多方面的影响,成为中国近代命运转折的关键因素之一。

一、闭关锁国政策的逐步形成

(一)清初的海禁背景

清朝初期,为了应对东南沿海地区郑成功等反清势力的威胁,清政府实行了海禁政策。1656年,顺治帝颁布命令,严禁商民船只私自出海,沿海居民内迁三十里,越界者斩。这一举措旨在切断反清势力与沿海民众的联系,从经济上困乏他们。此时的海禁,虽主要出于政治军事目的,但已初见限制对外交流的端倪。

(二)闭关政策的成型

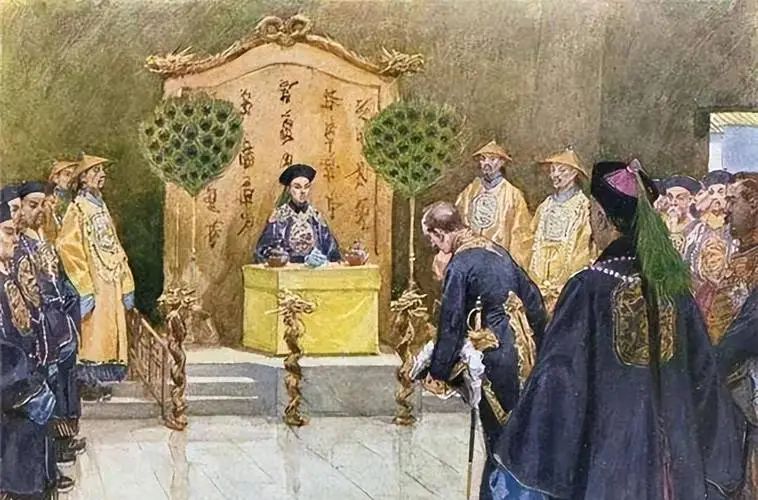

随着台湾的收复,海禁政策有所松弛。然而,到了乾隆时期,情况发生了变化。1757年,乾隆帝宣布关闭漳州、宁波、云台山等通商口岸,只留广州一口对外通商,并规定由政府特许的“十三行”统一经营对外贸易。这标志着闭关锁国政策正式形成。此后,清政府对外国人在华的活动进行了严格限制,如限制外商在广州的居住时间、行动范围,禁止外商学习中文等。

二、闭关锁国政策的背后成因

(一)自给自足的自然经济主导

中国封建社会长期以来以自给自足的自然经济为主导。在这种经济模式下,男耕女织,人们生产的产品主要用于满足自身生活需要,商品经济发展相对缓慢。清政府认为中国地大物博,无需依赖外国的商品。例如,当时中国的丝绸、茶叶、瓷器等产品在国内市场广阔,且在对外贸易中一直处于顺差地位,这使得统治者产生了盲目自大的心理,认为闭关锁国不会对国家经济造成太大影响。

(二)防范外夷与维护统治的考量

清朝统治者对西方列强的扩张野心有所警惕。当时,西方殖民势力已在亚洲地区不断扩张,荷兰、葡萄牙等国已在东南亚建立殖民地,并试图打开中国市场。清政府担心外国人在中国的活动会引发社会不稳定,威胁到自身统治。同时,为了防止国内人民与外国人勾结,危及统治秩序,从而采取了闭关锁国政策,限制中外人员的往来与交流。

(三)传统华夷观念的束缚

中国古代长期以天朝上国自居,形成了一套华夷观念。在这种观念下,周边国家被视为蛮夷,中国是世界的中心,文化、制度等各方面都优于其他国家。清政府认为与外国的交往是对自身地位的降低,不屑于与所谓“蛮夷”进行平等的贸易和交流。这种狭隘的观念,进一步推动了闭关锁国政策的实施。

三、闭关锁国政策的多重影响

(一)短期内的表面稳定

在短期内,闭关锁国政策似乎达到了清政府维护统治的目的。沿海地区的反清势力因贸易受阻而受到一定程度的削弱,国内社会在一定时期内保持了相对稳定。同时,限制对外贸易,在一定程度上保护了国内的一些传统手工业,减少了外国商品的冲击。

(二)长期的严重危害

1. 经济发展受阻:闭关锁国政策严重阻碍了中国对外贸易的发展。中国无法充分利用海外市场,限制了商品经济的进一步繁荣。长期的贸易顺差使得大量白银流入中国,但由于闭关政策,这些白银未能有效地转化为资本,推动经济结构的升级。同时,中国逐渐失去了与世界先进国家进行技术交流和学习的机会,国内的手工业技术逐渐落后于西方,如在纺织业、造船业等领域,西方工业革命带来的技术革新日新月异,而中国却固步自封。

2. 科技文化停滞:对外交流的减少,使得西方先进的科技文化难以传入中国。当时,西方在天文学、数学、物理学等领域取得了巨大的进步,而中国的知识分子却依然沉浸在传统的儒家经典研究中,对外部世界的变化知之甚少。这导致中国科技文化发展逐渐停滞,与世界的差距越来越大。例如,当西方已经广泛使用火器进行战争时,中国的军事技术仍停留在冷兵器与早期火器混用的阶段,对火器的研发和应用远远落后于西方。

3. 国际地位下降:在世界各国积极参与全球化贸易和竞争的时代,中国的闭关锁国使得自身逐渐被世界所孤立。当西方列强通过殖民扩张和工业革命不断增强自身实力时,中国却在自我封闭中逐渐走向衰落。到了19世纪中叶,西方列强凭借坚船利炮打开中国国门,中国沦为半殖民地半封建社会,国际地位一落千丈。

四、历史的反思

清代闭关锁国政策是中国历史上一段深刻的教训。它警示我们,一个国家若要繁荣昌盛,必须保持开放的心态,积极与世界各国进行交流与合作。在全球化的今天,任何国家都不能孤立发展,只有积极融入世界经济、科技和文化的发展潮流,不断学习和借鉴他国的先进经验,才能跟上时代的步伐,实现国家的可持续发展。同时,这也提醒我们要摒弃狭隘的观念,以客观、理性的态度看待自身与世界,避免重蹈历史的覆辙。

清代闭关锁国政策犹如一道沉重的枷锁,锁住了中国发展的步伐,给中国近代历史带来了沉重的灾难。但它也成为了我们反思历史、汲取教训的重要素材,激励着我们在新时代坚定地走改革开放之路,拥抱世界,共创美好未来。