在中国历史的宏大叙事里,崖山海战宛如一幕悲壮而震撼的史诗级悲剧,它不仅仅是一场决定王朝命运的海战,更是一个时代落幕的沉重挽歌,深刻地影响了中国历史的发展脉络,其中蕴含的家国情怀、民族气节等诸多元素,至今仍引发后人无尽的感慨与思索。

南宋末年的风雨飘摇

南宋末年,政治腐败,国力衰微。统治阶层内部党争不断,官员们争权夺利,置国家安危于不顾。与此同时,北方蒙古势力迅速崛起,如同一只凶猛的草原雄鹰,四处征战,扩张领土。蒙古军队凭借其强大的骑兵优势,先后灭掉西夏、金国,将侵略的矛头直指南宋。

面对蒙古的步步紧逼,南宋朝廷在军事上节节败退。尽管南宋军民进行了顽强抵抗,但由于双方实力差距逐渐拉大,南宋的防线不断被突破。南宋朝廷被迫不断南迁,在风雨飘摇中苦苦支撑。

崖山海战前的紧张对峙

1279 年,南宋最后的军事力量在张世杰、陆秀夫等将领的率领下,退至崖山。崖山位于今广东江门新会区南约 50 公里的崖门镇,其地势险要,易守难攻,是南宋朝廷最后的希望所在。

此时,元军主帅张弘范率领大军紧追不舍,将崖山团团围住。南宋军队约有二十万,其中多数为文官、宫女、太监及眷属,真正能作战的士兵并不多。而元军则有两万精锐部队,且战船坚固,武器精良。在力量悬殊的情况下,南宋军队背水一战,局势岌岌可危。

惊涛骇浪中的生死决战

为了抵御元军的进攻,张世杰下令将千余艘战船用绳索相连,形成一字长蛇阵,并将赵昺的龙舟安置在军队中间,以示与国家共存亡的决心。元军多次发起进攻,但都遭到了南宋军队的顽强抵抗。

然而,元军切断了宋军的淡水供应和粮草补给,宋军陷入了困境。在这种情况下,张弘范决定采用火攻,但宋军战船早已涂抹了泥灰,且用长杆顶住火船,使元军的火攻未能奏效。

之后,元军改变战术,趁着涨潮时从南北两面夹击宋军。宋军腹背受敌,阵脚大乱。在激烈的战斗中,宋军将士奋勇杀敌,但终因寡不敌众,渐渐败下阵来。

王朝覆灭与历史回响

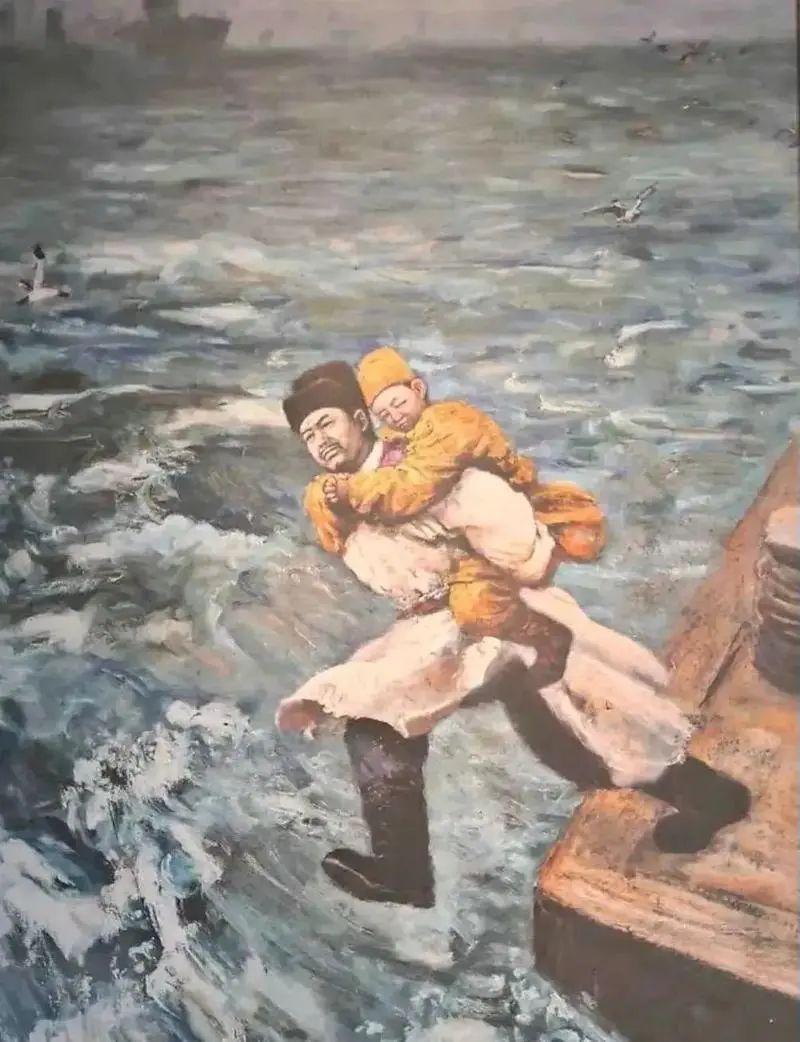

眼见大势已去,左丞相陆秀夫背着年仅八岁的宋末帝赵昺投海自尽,许多忠臣追随其后,十万军民也纷纷跳海殉国。张世杰率领部分残军突围而出,企图寻找赵氏后人继续抗元,但在遭遇飓风时,他拒绝登岸避险,最终溺死于平章山下,南宋至此彻底灭亡。

崖山海战的失败,标志着宋朝的覆灭,元朝统一了中国。这一事件对中国历史产生了深远影响。它不仅改变了中国的政治格局,结束了汉族在中原地区的统治,也在一定程度上改变了中国的文化发展脉络。元朝的统治带来了不同民族文化的碰撞与融合,但南宋时期高度发达的经济、文化在战争中遭受重创。

崖山海战中南宋军民表现出的英勇无畏和忠诚不屈的精神,成为了中华民族宝贵的精神财富。他们在绝境中坚守信念、宁死不屈的气节,激励着后世无数中华儿女为了国家和民族的尊严而奋斗。这场海战也成为了中国历史上一个标志性事件,被后人铭记和传颂,时刻提醒着人们历史的兴衰荣辱和国家富强的重要性。