明朝,作为中国历史上一个重要的朝代,在其漫长的发展历程中,土木堡之变无疑是一个极具冲击力的重大事件。它如同一道深刻的裂痕,划开了明朝前期的繁荣与后期的衰落,对明朝的政治、军事、经济乃至文化等诸多方面,都产生了难以估量的影响。

一、明朝前期的强盛与隐患

明朝建立初期,明太祖朱元璋通过一系列政治、经济改革,加强中央集权,恢复社会经济。随后的明成祖朱棣迁都北京,五次亲征蒙古,派遣郑和下西洋,使明朝的国力达到鼎盛,在政治、军事、外交等方面都展现出强大的实力。然而,在这繁荣的表象之下,也逐渐滋生出一些隐患。

明朝的军事制度在长期的和平环境中逐渐出现问题。卫所制度下,士兵屯田自给,但随着时间推移,土地兼并严重,许多士兵失去土地,生活困苦,导致军队战斗力下降。同时,明朝后期的皇帝大多疏于朝政,政治逐渐腐败,官员贪污受贿之风盛行,这为土木堡之变的发生埋下了伏笔。

二、土木堡之变的背景:北方边患与决策失误

明朝中期,北方的蒙古瓦剌部逐渐崛起。瓦剌首领也先统一了蒙古各部,势力日益强大,不断侵扰明朝边境。为了应对瓦剌的威胁,明朝在北方边境部署了大量军队,但由于指挥不力和军队战斗力的下滑,边境局势日益紧张。

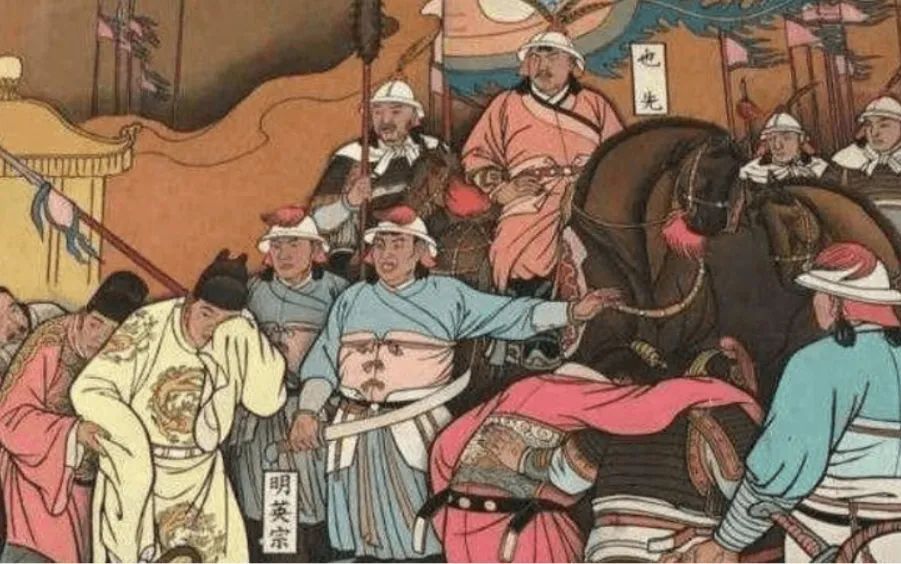

1449 年,也先以明朝削减马价为由,率领大军南下,进攻明朝边境。当时的明朝皇帝明英宗朱祁镇,在司礼太监王振的怂恿下,决定亲自率军迎战。然而,明英宗年轻气盛,缺乏军事经验,而王振更是不懂军事,却独揽军政大权。大军出征后,行军路线一再变更,士兵疲惫不堪。当明军抵达大同后,得知前线明军战败的消息,王振惊慌失措,决定撤军。在撤军途中,王振为了炫耀自己的权势,竟提议绕道自己的家乡蔚州,后又担心大军践踏家乡庄稼,临时改变路线,导致行军速度缓慢。

三、土木堡之变的经过:兵败被俘的悲剧

当明军退至土木堡时,被瓦剌军队追上。土木堡地势较高,缺乏水源,明军掘井二丈仍不见水,陷入绝境。也先佯装撤退,并派使者前来议和,明英宗信以为真,急令军队移营就水。明军移动时,阵势大乱,瓦剌军队趁机发动攻击。明军顿时溃败,士兵们四处逃窜,死伤惨重。明英宗突围无望,最终被俘。王振在乱军中被明军将领樊忠用铁锤砸死。此役,明朝军队损失惨重,随行的众多大臣如英国公张辅、户部尚书王佐等皆战死,明朝的精锐部队几乎丧失殆尽。

四、土木堡之变的影响:明朝国运的转折

土木堡之变对明朝产生了全方位的深远影响。在政治上,明朝的威望受到了极大的打击。皇帝被俘,精锐军队覆灭,让明朝在周边国家和少数民族中的地位一落千丈。朝廷内部,大臣们相互指责,政治斗争更加激烈。同时,这一事件也使得明朝的中央集权受到一定程度的削弱,地方势力开始抬头。

军事上,明朝的国防力量遭到重创。大量的军事装备和物资被缴获,军队士气低落。此后,明朝在北方边境的防御陷入被动,不得不重新调整军事部署,加强边防建设,但始终难以恢复到之前的强盛状态。

经济方面,为了应对战争的创伤和后续的边防压力,明朝政府加大了赋税征收,这使得百姓的负担进一步加重,社会矛盾加剧。同时,战争导致北方地区的经济遭到严重破坏,农业生产停滞,商业活动受阻,对明朝的经济发展产生了长期的负面影响。

土木堡之变成为明朝由盛转衰的重要转折点,它让明朝前期积累的优势消耗殆尽,陷入了内忧外患的困境。这一事件也为后世敲响了警钟,让人们深刻认识到政治清明、军事强大、决策正确对于一个国家兴衰的重要性。

参考资料:

1. 《明史》,张廷玉等撰,中华书局标点本。

2. 《明实录·英宗实录》,明代官修编年体史书。

3. 《剑桥中国明代史》,[美]牟复礼、[英]崔瑞德编,张书生等译,中国社会科学出版社。