在中国古代政治制度的宏大体系中,清朝的密折制度宛如一条隐秘而深邃的暗线,悄然贯穿于王朝的政治脉络之中。它以一种独特且神秘的方式,深刻影响着清朝的政治格局与权力运作,犹如一把双刃剑,既强化了皇权,又在一定程度上改变了官场生态与信息流通模式。

密折制度的起源与发展

密折制度并非清朝独创,其雏形可追溯至更早时期。然而,真正将其发展成一套完备且影响深远制度的,是清朝康熙皇帝。康熙朝初期,政治局势尚不稳定,国内存在着诸多隐患,如三藩势力坐大、地方官员贪腐等问题。为了更直接、准确地了解地方实情,掌控官员动态,康熙开始鼓励部分亲信官员秘密上奏。这些密折绕过了正常的公文传递渠道,直接呈递给皇帝本人,由皇帝亲自拆阅、批复,极大地缩短了信息传递路径,减少了信息在传递过程中的失真与截留。

雍正帝即位后,对密折制度进行了大规模的推广与完善。他进一步扩大了具折人的范围,从最初的少数亲信官员,扩展到包括督抚、布政使、按察使,甚至一些道员、知府等中低级官员。这使得皇帝能够从更广泛的渠道获取信息,深入了解地方政治、经济、民生等各方面情况。同时,雍正帝对密折的格式、内容、传递流程等都做出了严格规定,确保密折制度的规范化与制度化。在雍正朝,密折成为皇帝获取情报、掌控政局的重要工具,其使用频率与重要性达到了顶峰。

乾隆时期,密折制度继续沿用并稳定发展。乾隆帝在继承父祖制度的基础上,根据实际政治需要对密折制度进行了微调。随着清朝统治的逐渐稳固,密折制度在维持政治稳定、监督官员等方面发挥着持续而重要的作用。此后,虽然历经嘉庆、道光等朝,密折制度在形式与内容上略有变化,但总体框架与核心功能一直延续至清朝末年。

密折制度的运行机制

密折制度之所以能发挥独特作用,与其严密的运行机制密不可分。

首先,在具折人资格方面,并非所有官员都有权力上呈密折。除了皇帝特批的一些中低级官员外,主要是高级官员如督抚、将军等才有资格。这些官员被皇帝视为心腹,能够获得皇帝的信任。具折人需要对皇帝绝对忠诚,且具备一定的政治素养与信息收集能力。例如,两江总督作为清朝重要的封疆大吏,肩负着管理江南地区经济、政治等重任,往往是密折奏事的重要人员。

其次,密折的书写有着严格要求。内容必须真实可靠,不得虚报、谎报。格式上,一般要书写工整,言辞恭敬。密折内容通常涉及地方政务、官员动态、民生舆情等方面,甚至包括一些风闻之事。比如,一位地方官员听闻当地有士绅勾结官府欺压百姓的传闻,便可通过密折向皇帝奏报,为皇帝了解基层情况提供线索。

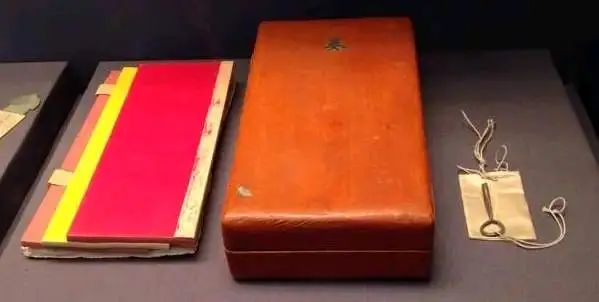

再者,密折的传递过程高度保密。具折人将密折装入特制的折匣,用锁封好,通过专门的渠道呈递给皇帝。一般来说,地方官员的密折由驿递直接送达京城,交给奏事处太监,再由太监转呈皇帝。在整个传递过程中,除皇帝外,任何人不得私自开启折匣。皇帝亲自批复后,再通过同样保密的渠道发回给具折人。这种高度保密的传递机制,确保了密折内容的机密性,使得皇帝与具折人之间形成了一种特殊的信息沟通纽带。

密折制度对清朝政治的影响

密折制度犹如一股无形的力量,深刻影响着清朝政治的方方面面。

从皇权强化角度看,密折制度无疑是皇帝手中的有力武器。通过密折,皇帝能够绕过官僚体系的层层阻隔,直接获取第一手信息,对地方事务和官员动态了如指掌。这使得皇帝在决策时更加准确、及时,有效避免了大臣们的蒙蔽与欺瞒,极大地加强了皇权对官僚体系的控制。例如,雍正帝通过密折了解到某些地方官员在推行新政过程中存在阳奉阴违的情况,便能够迅速采取措施加以整顿,确保新政的顺利实施。

在官员监督方面,密折制度发挥了重要作用。由于官员们不清楚谁有密折上奏权,彼此之间相互猜忌,不敢肆意妄为。这种相互监督的氛围在一定程度上抑制了官员的腐败行为,提高了行政效率。例如,某知府担心自己的不法行为被同城的其他官员通过密折告发,在处理政务时便会有所顾忌,从而约束自身行为。

然而,密折制度也带来了一些负面影响。一方面,由于密折内容不公开,缺乏有效的监督与制衡,容易导致官员之间相互攻讦、诬陷。一些官员为了迎合皇帝或打击政敌,可能会在密折中歪曲事实、夸大其词,造成政治环境的不稳定。另一方面,密折制度使得皇帝政务负担加重。大量密折如雪片般飞来,皇帝需要花费大量时间和精力去阅读、批复,这在一定程度上影响了决策的科学性与及时性。

清朝密折制度作为一种特殊的政治制度,在其存在的两百多年间,深刻塑造了清朝的政治生态。它是皇权强化的产物,同时也对官僚体系的运作、政治信息的流通产生了深远影响。尽管密折制度存在一些弊端,但不可否认的是,它在维护清朝统治、稳定政治局势等方面发挥了重要作用,成为中国古代政治制度史上的一个独特现象,值得我们深入研究与反思。

参考资料:

1. 《清史稿》,赵尔巽等撰,中华书局,1977 年。

2. 《清代奏折制度》,庄吉发著,故宫博物院,1979 年。

3. 《雍正传》,冯尔康著,人民出版社,2019 年。