明朝,作为中国历史上一个重要的朝代,其政治制度有着独特的发展和变革。其中,内阁制度的形成与演变对明朝的政治运行产生了深远的影响。

明朝初期,沿袭了元朝的制度,中央设立中书省,由丞相统领百官。然而,丞相权力过大,对皇权构成了威胁。明太祖朱元璋为了加强皇权,废除了中书省和丞相制度,由皇帝直接统领六部。但这样一来,皇帝的政务负担陡然加重。

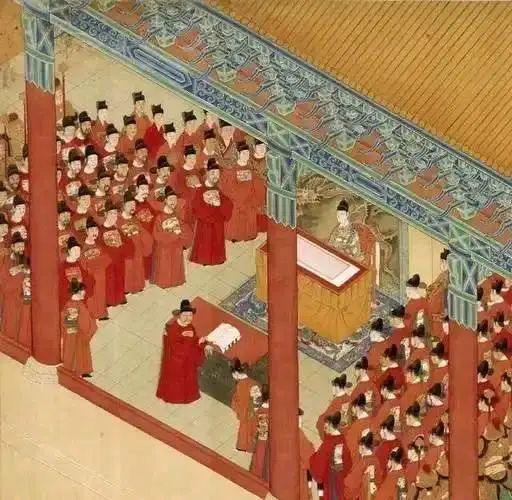

于是,内阁制度应运而生。明成祖朱棣时期,选拔一些文官入值文渊阁,参与机务。此时的内阁,只是皇帝的顾问机构,阁臣的权力相对较小。

到了明仁宗、明宣宗时期,内阁的地位逐渐上升。阁臣的职责不再仅仅是顾问,而开始拥有了一定的决策权。他们可以根据皇帝的旨意,起草诏令,批答奏章。同时,内阁内部也出现了首辅制度,首辅的权力相对较大,成为阁臣中的核心人物。

明朝中期以后,内阁制度进一步发展。内阁首辅的权力甚至可以与过去的丞相相媲美。例如,嘉靖时期的严嵩、万历时期的张居正等首辅,在朝政中发挥了重要的作用。但与此同时,内阁与宦官、六部等机构之间的权力斗争也日益激烈。

内阁制度的形成与演变,一方面加强了皇权。皇帝通过内阁来处理政务,既能减轻自身的负担,又能有效控制大臣的权力,使权力更加集中于皇帝手中。另一方面,内阁制度在一定程度上提高了行政效率。阁臣们大多是有学识、有经验的文官,能够为皇帝提供较为合理的决策建议。

然而,内阁制度也存在一些弊端。内阁的权力来源于皇帝的信任,缺乏法定的地位和权力,其权力的大小完全取决于皇帝的意志。而且,内阁与其他机构之间的权力纷争,也容易导致政治的混乱和内耗。

明朝内阁制度是中国古代政治制度发展的一个重要阶段,它反映了皇权与相权之间的矛盾和调整,也为后世的政治制度提供了一定的借鉴和思考。

参考资料:

《明史》

《明实录》

《明代政治史》