在中国近现代历史的长河中,八大民主党派宛如璀璨星辰,各自闪耀着独特的光芒,共同汇聚成推动国家进步与发展的强大力量。它们的创建历程,不仅是一部部波澜壮阔的奋斗史诗,更是中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度形成与发展的生动注脚。

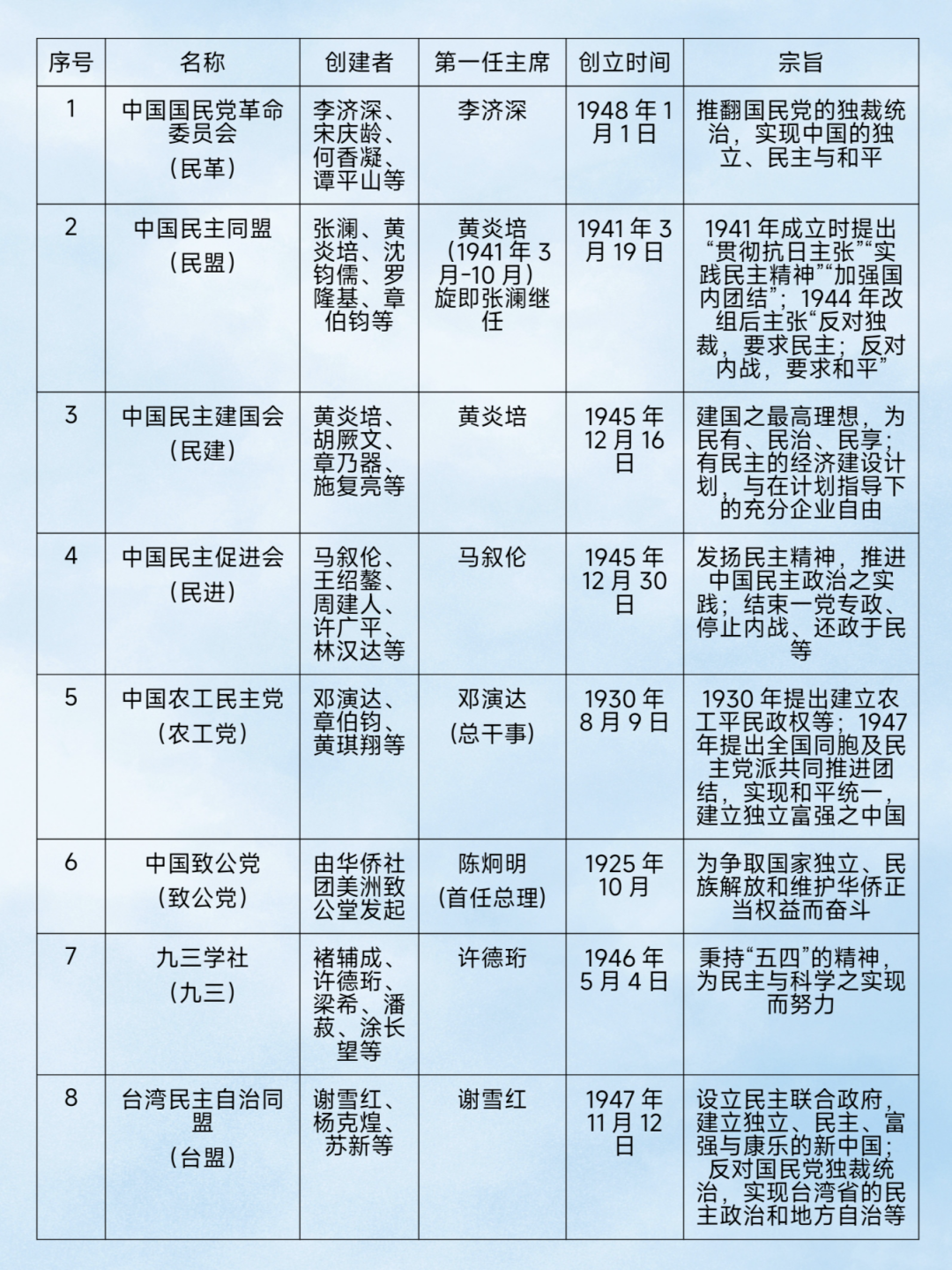

中国国民党革命委员会(民革)的前身可追溯到孙中山先生创立的三民主义精神。辛亥革命后,面对袁世凯的独裁统治和北洋军阀的混战,一些追随孙中山先生革命理想的爱国人士继续探索救国之路。随着历史的演进,尤其是在抗日战争胜利后,国民党内部的民主派人士深刻认识到蒋介石反动统治的本质,他们为了继承孙中山先生的遗志,反对蒋介石的独裁内战政策,开始酝酿成立新的政治组织。1948 年 1 月 1 日,民革正式宣告成立,标志着国民党民主派与蒋介石为首的国民党反动派彻底决裂,站在了人民革命的阵营之中,为推翻国民党反动统治、建立新中国而不懈奋斗,其成员主要由原国民党民主派和其他爱国民主人士组成,他们在政治、军事等领域发挥着独特作用,利用自身与国民党内部的渊源关系,积极开展策反工作,为加速国民党统治的崩溃贡献力量,同时也在新政权的建设中发挥专业优势,参与国家事务的管理和决策,为新中国的民主政治建设奠定基础。

中国民主同盟(民盟)诞生于抗日救亡的烽火岁月。在民族危亡之际,众多爱国知识分子深感国家命运的飘摇,意识到只有团结起来才能抵御外敌。于是,在 1941 年,民盟的前身“中国民主政团同盟”在重庆成立,它汇聚了文化教育界、学术界、科技界等众多领域的精英力量,如张澜、黄炎培等一批杰出人士。他们秉持着民主、科学、爱国的理念,在抗战时期积极宣传抗日主张,反对国民党的独裁统治,为争取民主权利和民族解放奔走呼号。通过发行刊物、组织集会等形式,传播进步思想,团结广大爱国群众,推动了抗日民主运动的发展。在解放战争时期,民盟坚决抵制国民党的反动行径,进一步明确了与中国共产党合作的立场,为新中国的成立和文化教育事业的发展提供了重要的人才支持和智力保障,其成员凭借深厚的学术造诣和广泛的社会影响力,在新中国的文化建设、教育改革等方面发挥了关键作用,为培养新中国的建设人才、推动学术研究和文化传承创新贡献智慧。

中国民主建国会(民建)是民族工商业者和与其有联系的知识分子为主体组成的政党。在旧中国,民族工商业在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫下艰难生存。抗战时期,民族工商界人士为了争取生存空间和民主权利,开始组织起来。抗战胜利后,面对国民党官僚资本的垄断和经济的崩溃局面,他们更加意识到团结斗争的必要性。1945 年 12 月,民建在重庆成立。民建成立后,积极倡导实业救国,主张政治民主,为保护民族工商业的利益、推动经济民主而不懈努力。他们通过提出经济改革建议、组织工商界人士参与爱国民主运动等方式,反对国民党的反动经济政策和内战阴谋,在新中国成立后,民建成员凭借其丰富的经济管理经验和工商界资源,在国家经济建设、工商业改造等方面发挥了不可替代的作用,为新中国的经济恢复和社会主义工业化建设贡献力量,推动了公私合营等经济变革的顺利进行,促进了国民经济的有序发展和社会主义经济制度的建立与完善。

中国民主促进会(民进)主要由从事教育、文化、出版等工作的知识分子组成。在黑暗的旧时代,文化教育事业遭受严重摧残,进步知识分子为了争取民主自由、发展文化教育事业而奋起抗争。抗日战争时期,他们积极投身抗日救亡运动,通过文化宣传等方式激发民众的爱国热情。抗战胜利后,面对国民党的文化专制和反动统治,马叙伦、王绍鏊等一批文化教育界的先进分子于 1945 年 12 月在上海正式成立了民进。民进成立后,坚决反对内战独裁,呼吁文化教育的革新与进步,为保障知识分子的权益、推动文化教育事业的发展而不懈努力。他们通过组织文化界的抗议活动、发表进步言论等方式,与国民党的反动文化政策作斗争,在新中国成立后,民进成员凭借在教育、文化领域的专业优势,在新中国的教育普及、文化繁荣等方面发挥了重要作用,为培养社会主义建设人才、推动文化艺术的创作与传播、提高国民素质等方面作出了杰出贡献,促进了新中国文化教育事业的蓬勃发展。

中国农工民主党(农工党)有着悠久而曲折的历史。其前身可追溯到大革命时期邓演达等领导的“中国国民党临时行动委员会”,他们秉持着反帝反封建的革命理想,试图探索一条独立的革命道路。在土地革命战争时期,面对国民党反动派的残酷镇压和日本帝国主义的侵略,他们坚持斗争,不断调整革命策略。随着形势的发展,在抗击日本侵略者和反对国民党独裁统治的过程中,逐渐发展壮大并更名为中国农工民主党。农工党成员主要来自医药卫生、文化教育和科学技术等领域的知识分子,他们长期深入农村,关注农民问题,致力于土地改革和乡村建设,为改善农民生活状况、推动农村社会进步而不懈努力。同时,在民主革命时期,积极参与反蒋爱国斗争,为新中国的成立贡献力量,在新中国的医疗卫生事业发展、农业现代化建设等方面发挥了重要作用,利用专业知识为提高农村医疗水平、促进农业科技进步等提供了有力支持,推动了新中国农村地区的发展和社会稳定。

中国致公党由海外华侨社团发起成立,其根源可追溯到洪门致公堂。在近代,海外华侨遭受着帝国主义和殖民主义的压迫与歧视,同时心系祖国的命运。辛亥革命时期,致公堂就曾积极支持孙中山先生的革命事业,为推翻清王朝贡献力量。随着国内革命形势的发展,海外华侨中的爱国人士深感有必要建立一个更加紧密团结、目标明确的政治组织,以更好地支持祖国的民主革命和民族解放事业。1925 年,中国致公党正式成立,成为海外华侨华人参与祖国政治生活的重要桥梁和纽带。在抗日战争时期,致公党发动海外华侨捐款捐物、回国参战,为抗战胜利作出了独特贡献。在解放战争时期,致公党坚决拥护中国共产党的领导,反对国民党的反动统治,积极宣传中国共产党的政策主张,团结广大海外华侨支持国内的民主革命斗争,为新中国的成立汇聚了海外侨胞的力量。新中国成立后,致公党继续发挥其海外联系广泛的优势,在促进中外文化交流、引进海外资金和技术、推动祖国统一大业等方面发挥了重要作用,为新中国的现代化建设和国际交流合作搭建了桥梁,增进了中国与世界各国的友好往来和相互理解。

九三学社的前身是一批进步学者在抗战后期为争取民主、反对独裁而组织的“民主科学座谈会”。在那个战火纷飞的年代,以许德珩、潘菽等为代表的科技界、教育界知识分子,目睹国家的贫弱和国民党统治的腐败,深感只有发扬民主与科学精神,才能拯救国家于水火。他们以座谈会为基础,逐渐发展成为一个政治团体。1946 年 5 月 4 日,九三学社正式成立,秉持着“民主、科学”的宗旨,积极投身于反内战、反独裁的民主运动中,为争取和平民主、推动科学技术发展而不懈努力。九三学社成员大多是学术造诣深厚的专家学者,他们通过学术研究、发表文章、组织抗议活动等方式,揭露国民党的反动本质,传播进步思想,在新中国成立后,九三学社凭借其强大的科技人才优势,在国家的科技研发、高等教育、学术交流等领域发挥了关键作用,为新中国的科技进步、教育提升和人才培养提供了坚实的智力支持,推动了一系列重大科研项目的开展和学术机构的建设,促进了新中国科技事业的迅速崛起和学术氛围的繁荣发展。

台湾民主自治同盟(台盟)是在台湾人民“二二八”起义后,由一部分从事爱国民主运动的台湾省籍人士发起成立的。在日本殖民统治台湾的漫长岁月里,台湾人民遭受了沉重的压迫和苦难,但始终没有放弃对祖国的思念和争取自由独立的斗争。抗战胜利后,国民党当局对台湾的腐败统治引发了台湾人民的强烈不满和反抗。1947 年 11 月,台盟在香港成立,代表着台湾人民追求民主自治、回归祖国的坚定愿望。台盟成立后,积极宣传中国共产党的主张,揭露国民党反动派的罪行,团结广大台湾同胞,为反对国民党统治、实现台湾回归祖国而不懈努力。在新中国成立后,台盟在促进两岸交流、推动祖国统一大业等方面发挥了独特作用,为增进台湾同胞对祖国大陆的了解和认同、维护台湾同胞的合法权益、促进两岸关系的和平发展贡献力量,是连接台湾与祖国大陆的重要情感纽带和政治桥梁,为实现祖国的完全统一提供了有力支持。

中国八大民主党派在创建历程中,虽各自起点不同、背景各异,但都怀揣着爱国救亡、追求民主自由的崇高理想,在与中国共产党长期合作的过程中,共同经历了风雨洗礼,为新中国的诞生、建设和发展作出了不可磨灭的贡献,共同书写了中国近现代史上浓墨重彩的华章,也为当今中国特色社会主义事业的蓬勃发展奠定了坚实基础,持续在国家政治、经济、文化、社会等各个领域发挥着独特而重要的作用,向着中华民族伟大复兴的目标携手奋进,不断丰富和发展着中国特色社会主义政党制度的内涵与价值。